Vente 04/06/2008 14:00, PARIS - HÔTEL DROUOT - SALLE 5

4 juin2008

Heure14:00

LieuPARIS - HÔTEL DROUOT - SALLE 5

Provenant de Grandes Collections Françaises

Lot 1

« Temple de Vesta à Rome » (Piqûres). Dans un cadre baguette du XVIIIe siècle. 22 x 16 cm

150 € - 250 €

Lot 1_b

Sans description

Sans estimations

Lot 2

Dessin à la sanguine. « Buste d'homme antique » Cadre à doucine en palissandre incrusté de filets de bois clair. Quelques accidents et restaurations.

200 € - 300 €

Lot 3

Jeune fille assise sous un arbre près d'une chèvre Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 40 x 31,5 cm Cadre ancien.

2 000 € - 3 000 €

Lot 4

Château en ruine dominant un rivage animé de pêcheurs Toile. 28,5 x 44 cm Cadre à palmettes.

600 € - 1 000 €

Lot 5

Rivière traversant un paysage animé de nombreux personnages Paire de zinc. 18 x 24 cm Cadres anciens.

3 000 € - 5 000 €

Lot 6

Portrait de jeune femme en Erigone Toile. 46 x 37 cm Cadre bois doré.

1 500 € - 2 000 €

Lot 7

La Vierge à l'Enfant entre saint Jérôme et saint François Tableau de dévotion. Panneau de peuplier, une planche, deux traverses anciennes incrustées au revers. 41 x 32 cm Restaurations Au revers dans le haut du panneau, peint à l'encre noire en lettres minuscules : Sig Donnini Dans la partie inférieure, peint également en noir et en minuscules : Originale di Pietro Perugino Provenance : Aucun élément documentaire ne nous est parvenu sur l'origine de ce panneau, inédit jusqu'à ce jour. Si l'on en croit les inscriptions portées au revers datant, selon la calligraphie, vraisemblablement du XVIIIe siècle, le panneau fit partie de la collection DONINI (ou Donnini) de Pérouse, famille qui possédait au XVIIIe siècle un palais dans cette cité. Le tableau présente une composition analogue à celle que Raphaël offre dans l'un de ses panneaux de même sujet conservé à Berlin (Staatliche Museen, Gemälde Galerie n°145) (fig.1) et généralement daté de 1502. (cf. Jurg Meyer zur Capellen, Raphael, The paintings, The beginnings in Umbria and Florence 1500-1508, Vol.I, Landshut 2001, pp. 115-117 repr). A propos de ce tableau J.D Passavant (Raphël d'Urbin et son père Giovanni Santi, Paris 1860, vol. II, p.12) indique : « Mentionnons encore une copie du tableau de Berlin, copie qu'on s'étonne de voir dans un vieux cadre magnifique au Palais Filippo Donini à Pérouse. Il est probable que ce cadre contenait autrefois l'original ». Faut-il déduire de ce texte que notre tableau était cette copie originale mentionnée par Passavant et retirée à une époque inconnue puis remplacée par une nouvelle copie réinsérée dans le cadre d'origine et que cet historien dut voir au XIXe siècle ? Nous le pensons1. Le tableau représente : saint Jérôme à gauche en tenue de cardinal et saint François d'Assise à droite portant le froc franciscain, qui encadrent et adorent la Vierge et l'Enfant ; celui-ci dont la quasi nudité est à peine couverte par un léger voile blanc transparent est assis sur un coussin de tissu broché posé sur les genoux de sa Mère et bénit de la main droite. La Vierge vêtue d'une robe carmin et d'un manteau bleu recouvrant sa tête, est assise au premier plan sur un parapet et tourne son regard vers le spectateur. Hormis l'Enfant, tous les personnages sont vus aux trois-quarts et se détachent sur un fond de paysage bleuté et estompé. Légèrement décalé vers la gauche, le groupe marial occupe largement l'avant-plan, laissant visible une grande partie du saint François au détriment de saint Jérôme dont on ne perçoit que la tête sommée du chapeau cardinalice et les mains jointes en signe d'adoration. 1 Outre notre panneau Donini, Meyer zur Capellen (op. cit. p.117) cite deux autres copies du tableau berlinois de Raphael dont les photographies se trouvent à Berlin, Gemäldegalerie et à Londres au Courtauld Institute , Witt Library, n ° B 60/46. Nous supposons que ce dernier cliché est celui du panneau qui se trouvait (ou se trouve encore ?) dans la collection Sakeville à Sevenoaks. La composition générale de cette peinture répond au schéma traditionnel des petits panneaux de dévotion particulière, où la Vierge et l'Enfant sont encadrés de deux saints ou saintes peints à mi-corps. Ce type de peintures se développa au début du XVe siècle à Sienne d'où il fut diffusé en Ombrie toute proche à la fin de ce même siècle. Pérugin, le grand maître ombrien de la Renaissance qui accueillit de nombreux élèves dans ses ateliers de Florence puis de Pérouse en 1501, utilisa ce modèle de composition dans les panneaux autographes du Louvre (Inv. 720) et de Vienne datés généralement de 1493-1495 et, Raphaël, son jeune élève, le reprit dans le panneau de Berlin cité qui, selon Passavant, aurait été copié par l'auteur de notre panneau. Certes ce dernier utilise un schéma quasi identique à celui de l'oeuvre de Raphaël, à l'exception de quelques variantes : les regards de la Vierge et de l'Enfant dirigés ici vers le spectateur, la main gauche de la Madone qui passe sous le bras de l'Enfant, la vision plus développée du saint François dont la tête se redresse, l'absence d'ornementation dorée des vêtements et une plus grande simplification de la touche picturale. La typologie des personnages masculins est sans conteste péruginesque : plusieurs oeuvres du Pérugin en témoignent : les saints Jérôme et François de notre tableau rappellent effectivement ces mêmes saints accostant la Vierge et l'Enfant dans le tableau de l'église des Servites à Pérouse commandé à Pérugin en 1507 et réalisé avec des élèves avant 1511 (Londres, National Gallery n° 1075) ; le type de saint François au visage ascétique, à la barbe de trois jours, le crâne dégarni par une large tonsure dont il ne reste qu'une mince touffe sur le haut du front, type déjà établi dans les retables de Fano et de Senigallia en 1497, revient avec variantes de la forme et de la position de la tête dans les Saints Antoine de Padoue de Bettona, de Santa Croce à Florence ou dans le Bienheureux Giacomo della Marca à Pérouse (Galleria Nazionale dell'Umbria) (cf. E. Camesasca, L'opera Completa del Perugino, Milan 1969, n°112,119, 123 repr. ; P. Scarpellini, Perugino, Milan 1984, figs. 266, 302, 300) datés respectivement vers1512, 1515 ou 1517. Tous ces personnages sont vêtus d'une même robe de bure, dont l'encolure dégageant totalement le cou, forme à la base de celui-ci un pli horizontal qui dénote un schéma identique et que l'on retrouve dans le Saint Filippo Benizzi2 (Rome, Galleria d'Arte Antica, Palazzo Barberini) l'un des panneaux du retable pour le maître-autel de l'église des servites, l'Annunziata à Florence, commandé à Filippino Lippi en 1503 mais interrompu par sa mort et terminé par Pérugin en 1507. (P.Scarpellini, op. cit. fig. 246 et J. Nelson, « The high altar-piece of SS. Annunziata in Florence, history, form and function » The Burlington Magazine, Vol.CXXXIX, Février1997, p.84-94, fig.9). L'Enfant retrouve ses alter-ego avec de faibles variantes dans de nombreux tableaux de Pérugin, soit dans la même position, (Madone Ford, Detroit Institute of Arts) vers 1500, soit dans une position inversée comme dans les panneaux du Louvre et de Vienne cités plus haut ; il apparaît quasi identique dans une feuille représentant Cinq enfants nus, (New York, The Metropolitan Museum, Collection Lehman, 1975.1.395) dessin attribué au cercle de Pérugin ou de Raphaël par Anna Forlani Tempesti, Italian fifteenth to seventeenth century drawings in the Robert Lehman Collection, V, New York 1991, p.221-222, repr.) et redonné au très jeune Raphaël par J. Antenucci Becherer (in Master of Italian Renaissance, Pietro Perugino, Grand Rapids, Michigan 1997 p. 196). Tout ceci milite en faveur de l'utilisation de dessins reportant les modèles au moyen de cartons ou de calques, pratique courante dans l'atelier fécond du Pérugin permettant la reproduction des modèles du maître, par lui-même ou par ses aides, afin de répondre à de nombreuses commandes. Notre panneau semble offrir un bon exemple du processus de création si l'on observe le dessin sous-jacent, visible à certains endroits à l'oeil nu, mais rendu plus net grâce aux investigations de la réflectographie à infra-rouge, confirmant les rapprochements mentionnés (fig. 2). Grâce à cette technique, on remarque que l'artiste a tâtonné avant de se déterminer : il a dû reporter son dessin au moyen d'un calque dont la trace a aujourd'hui disparu, et raffermi son trait par un léger délinéament exécuté à la peinture noire reprenant ainsi le schéma de composition correspondant initialement à celui du panneau berlinois de Raphaël ; dans un deuxième temps, il a changé d'idée, ce qu'indique le trait plus appuyé exécuté également à la peinture noire : ainsi la tête et le bras droit de l'Enfant ont été redressés, entraînant un avancement de la main droite de la Vierge; la main gauche de cette dernière, prévue de prime abord pour passer, comme dans le modèle raphaëlesque, au-dessus du bras gauche de l'Enfant, s'est retrouvée au-dessous de ce dernier. De même, compte tenu de la nouvelle position de l'Enfant, le regard de saint Jérôme a été rabaissé déterminant quelques ajustements de l'arête du nez et du dessin de la bouche et de la moustache ; le saint François n'a fait l'objet que de quelques hésitations dans le dessin des arcades sourcilières et dans celui des doigts de la main droite. Quant à la Madone, le modèle « péruginesque » semble moins affirmé (si l'on en juge par les oeuvres parvenues jusqu'à nous) et se rapproche plutôt de certaines madones précoces de Raphaël : bien sûr la Madone de Berlin déjà citée (n°145) de 1502 environ, la Madone Solly (Berlin, Gemälde Galerie n°141) la Madone Ansidei de 1506 ( Londres National Gallery n°1171). Un dessin à la plume, conservé au Städelsches Institut de Francfort, étude pour un retable de la Madone et l'Enfant en trône avec saint Nicolas de Tolentino est peut-être, bien qu'inversé, le modèle le plus proche du groupe Madone/Enfant de notre tableau (cf. M. Salmi, Raffaello l'Opera, le Fonti, la fortuna critica, scritti da L. Beccherucci et S. Forlani Tempesti, Novarre, 1968, p. 320-321, fig. 19). L'exécution de la Madone, demeure plus problématique compte tenu des repeints, en particulier dans les yeux, empêchant une lecture sereine ; cependant le dessin de l'ovale du visage avec cette interruption de la ligne courbe définissant le menton, se retrouve chez Pérugin, de même que la bouche étroite aux lèvres dont les commissures allongées dessinent la forme d'un coeur : la facture en est cependant plus géométrisée ; celle des vêtements plus simplifiée. En revanche dans les deux saints, le dessin élégant des mains (y compris celles de la Vierge) la finesse des traits, le modelé délicat des visages où des rehauts de blancs éclairent les carnations rosées des joues, évoquent le travail du Pérugin qui a su conférer aux expressions ce caractère de douceur contemplative et d'émerveillement que l'on reconnaît si souvent dans ses oeuvres et qui convenaient parfaitement à ce type de panneau de dévotion. L'origine précise de cette composition doit être recherchée au sein même de l'atelier du Pérugin dans les toutes premières années du XVIe siècle. Le modèle de composition donné par le maître - que le jeune Raphaël aurait repris à son compte pour le développer - aurait été exécuté en partie par Pérugin avec la participation d'un aide. Un travail rendu possible par l'utilisation de cartons ou de dessins que l'activité de l'atelier de Pérugin avait l'habitude d'exploiter.

100 000 € - 150 000 €

Lot 8

"Memento Mori" Panneau de chêne, deux planches, renforcé. 53,5 x 71 cm Cadre en bois doré.

6 000 € - 8 000 €

Lot 9

« Femme au châle » Huile sur toile signée en haut à gauche. 71 x 55 cm Dans son cadre de l'époque.

2 000 € - 3 000 €

Lot 10

Portrait de Madame Mastrella Sur sa toile d'origine. 81 x 65,5 cm Dans son cadre d'origine, décor à palmettes dans les angles. Derrière le cadre une étiquette : Madame Mastrella / grand-mère du général Marmier / cousin du Baron de la Marinerie / (à l'intention de Roger).

2 000 € - 3 000 €

Lot 11

« Paysage Méditerranéen orné de ruine Antique », signée en bas droite O.P. 7 x 14 cm « Maison et paysage du sud de la France ». 9 x 13 cm Deux huiles sur panneaux.

200 € - 300 €

Lot 12

La matin à Aubazine, Corrèze. Huile sur toile, signée en bas, à droite et datée 1911. 50 x 65 cm Cadre Rocaille.

1 200 € - 1 500 €

Lot 13

Moulin à moutarde sur la Morge Huile sur toile, signée en bas à gauche et située au verso. 31 x 35 cm Nous remercions Monsieur MARUMO qui nous a aimablement confirmé l'authenticité de cette oeuvre.

3 500 € - 4 000 €

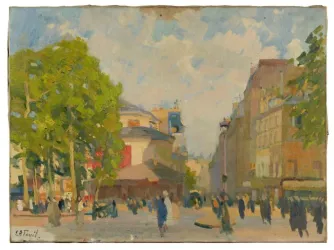

Lot 14

Place animée Huile sur toile, signée en bas, à gauche. 60 x 81 cm

3 000 € - 6 000 €

Lot 15

La place du Chatelet Gouache, signée en bas, à gauche. 27 x 46 cm Dans son cadre d'origine sous verre.

15 000 € - 20 000 €

Lot 16

« Memento Mori » Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1878. 18 x 29 cm Cadre en bois sculpté et doré du XVIIe siècle remis à dimension.

500 € - 600 €

Lot 17

Paysage, vue de la vallée de la Loire Huile sur toile, porte le cachet de cire "E D" au verso. 22 x 32,4 cm Historique : - Acquis par H. Biedermann à la vente de l'atelier après le décès de Delacroix, 17-19 février 1864, (dans le lot 219). - Vendu à Joseph Homberg en 1865. - Collection privée, Paris. Exposition : « Delacroix en Touraine » Musée des Beaux Arts de Tours, 16 mai-31 juillet 1998. Bibliographie : - A.Robaut, « L'oeuvre complet d'Eugène Delacroix », Paris, 1885, partie du lot 1803. - Lee Johnson, « The paintings of Eugène Delacroix, a critical catalogue » 1981-89, 2e supplément au vol.I, n° 157a, p.198-199, pl. 79. Dans sa notice de l'exposition « Delacroix en Touraine » Monsieur indique ce qui suit : « Lee Johnson a été le premier à établir des corrélations directes entre ce petit paysage d'automne et un dessin à la mine de plomb exécuté par Delacroix dans un carnet conservé au musée du Louvre (RF. 23359). Lee Johnson date cet album d'octobre 1820. Ce dessin (folio 22) se trouve au verso d'un feuillet représentant la lanterne de Rochecorbon (à quatre kilomètres de Tours). On constate que des paysages au sud de la Touraine, semblent très proches de celui représenté par l'artiste sur le folio 22 verso de cet album, et dont il s'inspirera pour réaliser le petit tableau présenté ici. A environ deux kilomètres des Ormes, qui possède encore un superbe relais de poste, entre Ports sur Vienne et Pussigny, on retrouve notamment une topographie similaire à celle du dessin, le paysage doucement vallonné étant baigné par la Creuse et la Vienne. Il est possible d'émettre l'hypothèse que, profitant d'une halte prolongée aux Ormes, Delacroix ait réalisé ce dessin dans les environs proches du village. Les couleurs fortement contrastées, la touche rapide est assurée, témoignent d'une maturité étonnante que Lee Johnson souligne, précisant que ce tableau, réalisé probablement à Paris peu de temps après le petit dessin, peut être considéré comme le premier paysage peint par Delacroix, ce qui confère à cette oeuvre un intérêt de premier ordre. »

20 000 € - 30 000 €

Lot 18

Lavis et gouache, situé en bas, à gauche, situé Longchamps et daté 1941. 71,5 x 100 cm

4 000 € - 6 000 €

Lot 19

les Capucins Aquarelle et gouache, signée en bas, à gauche, située Paris et datée 1941. 53 x 44 cm

800 € - 1 200 €